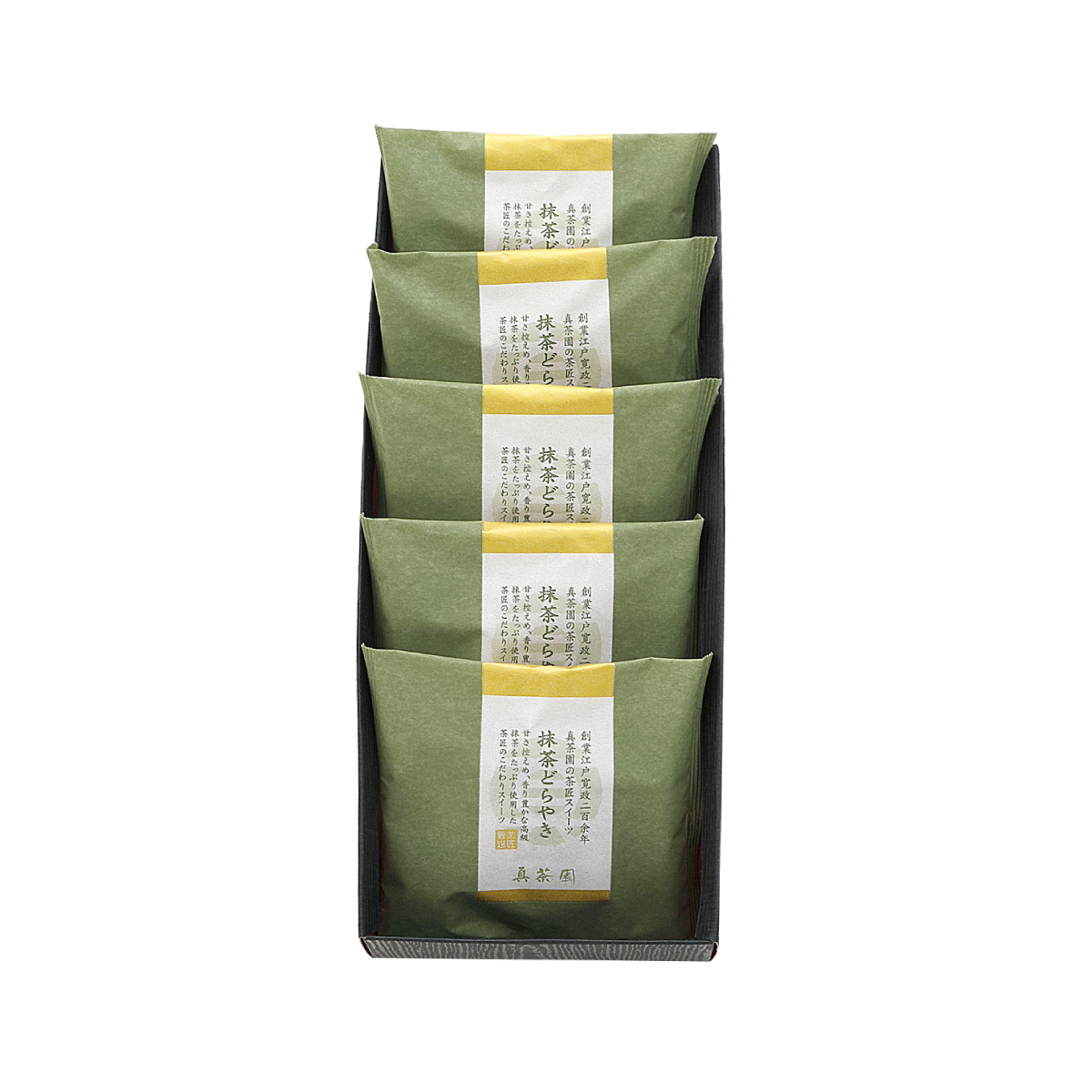

5個入 1,300円(税込)

10個入 2,600円(税込)

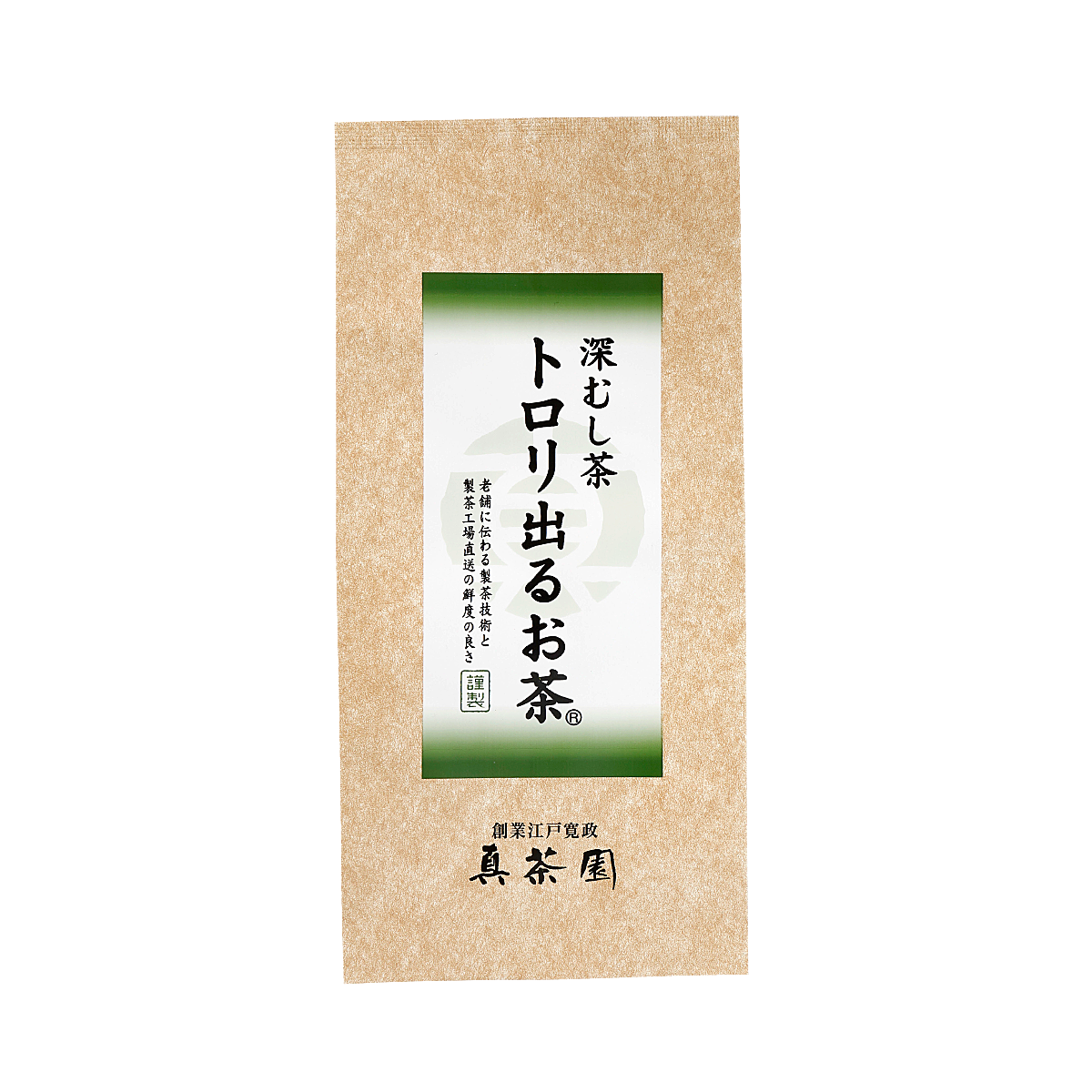

2,544円(税込)

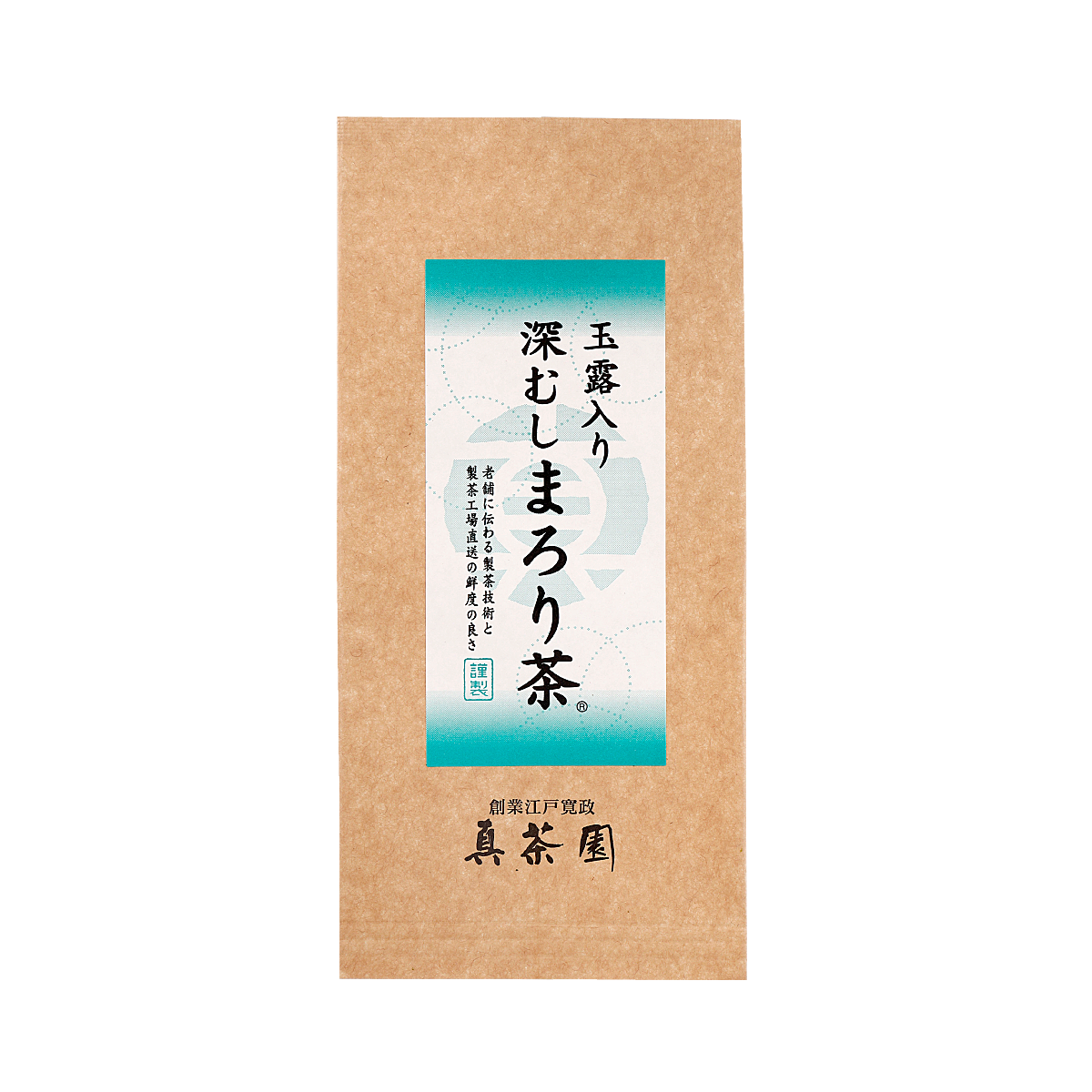

商品 3,138円(税込)

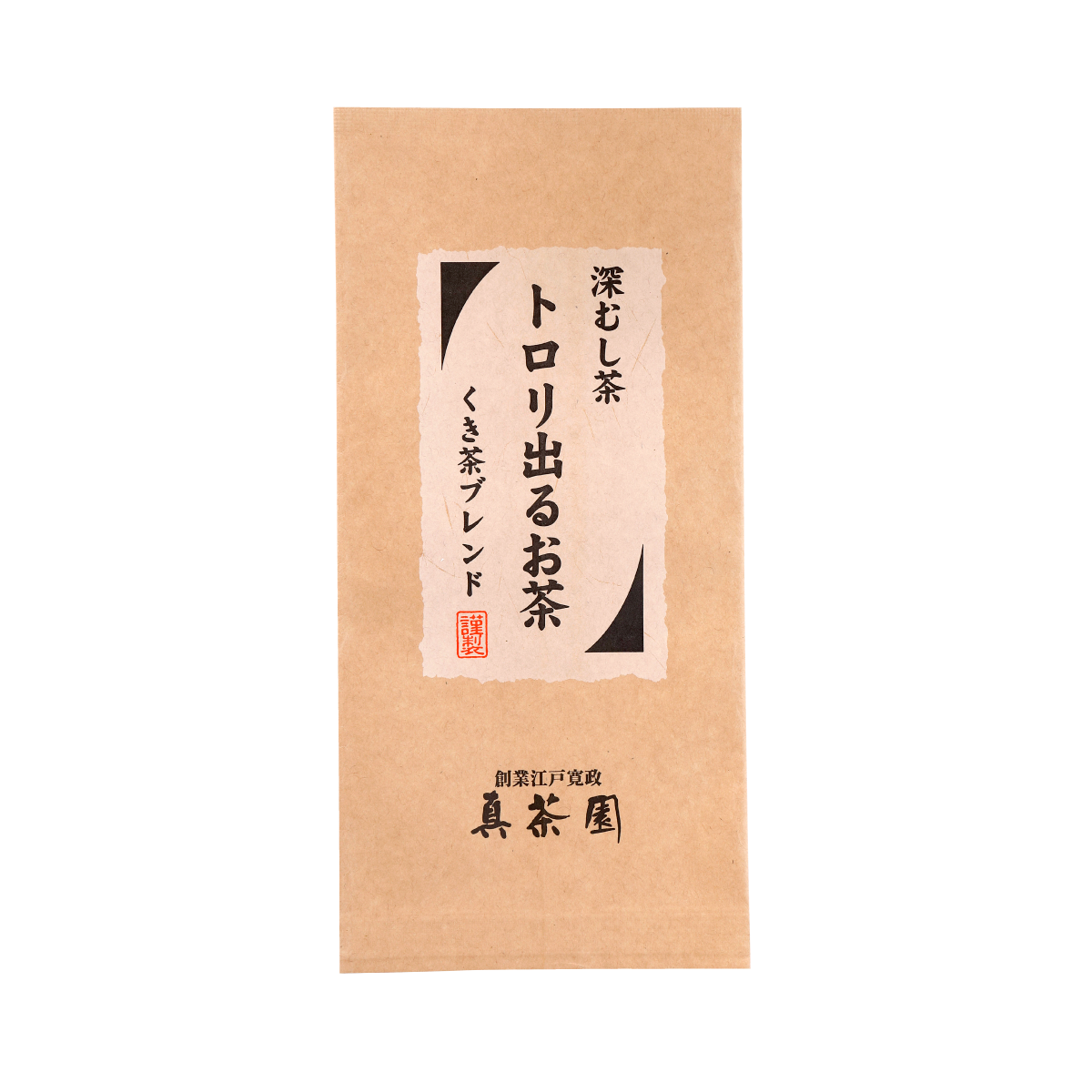

1,380円(税込)

5個入 1,300円(税込)/ 10個入 2,600円(税込)

3,138円(税込)

2,544円(税込)

1,080円(税込)

1,620円(税込)

![通販限定[深むしトロリ出るお茶2本 + 玉露入り深むしまろり茶2本]](https://www.shinchaen.com/wp-content/uploads/fm_marori_torori_22.png)

5,400円(税込)

680円(税込)

2025年 6月

2025年 3月

2024年 3月

2024年 3月